“音しかない”から生まれる仮想空間での共感

縁があって制作会社に入り、ラジオ局で制作スタッフとして働くことになったのは、阪神タイガースが18年ぶりのリーグ優勝を遂げた2003年9月のこと。お世話になるのがプロ野球中継にも力を入れる在阪のAMラジオ局だったので、局内はお祭り騒ぎだった。

子どもの頃から音楽が好きでラジオっ子だった私は、(AMも聴いてはいたものの)「オシャレなFM局で働きたかったなぁ」が当初の本音だ。

でも、そんな考えはすぐに吹き飛ばされていった。

生放送でリスナーとやりとりするライブ感。毎日番組が出すテーマに、どんどんと寄せられるFAXとメールの束。(当時はまだFAXの方が多かったかな)

もちろん、AMでも音楽だって流す。「あー、今この曲聴かせてくれるんだ!」(制作者側に立つと、「今この曲聴くと良い気分じゃない!?」)というふいにやってくる感動。

パーソナリティやリスナーの何気ない日常の話。生中継で飛んでくる、街の人たちの飾らない生の声。AMでもFMでも、ラジオは人間の生活、営みそのものが交錯する場だった。それが、日々、聴覚を通して自分の中に溶け込んでいく。

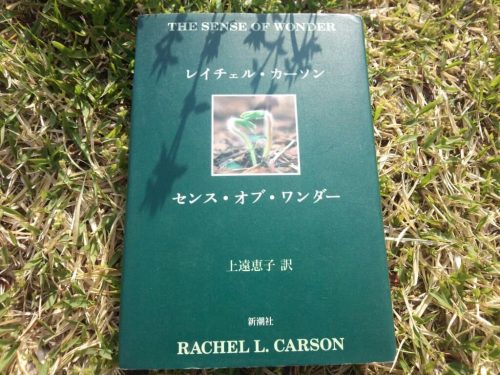

単に音楽を知る媒体としてラジオを愛していたのではなく、共感のメディアとして孤独から救われていたことに気づかされた。

ラジオが作り出すのは、1人でいても1人じゃないような、仮想の寄り合いのような空間。(だから自分も含めてヘビーリスナーには、DJやパーソナリティを勝手に友達と勘違いしてしまう人が多い)「映像がない」というマイナス要素ではなく、音しかないからこそ醸成される想像力や一体感。

そして、寝転びながら聴いてもいいし、適当に流し聴きしたってもいいし、たまにはメッセージを送って参加してみるのもいい。関わり方に自由度がある“余白”が自分にとっては心地良いのかもしれない。

人間くささが溢れ出る

AMラジオは別にカッコつけなくてもいいし、落語の登場人物みたいなどうしようもないんだけど愛すべきパーソナリティがいたり、リスナーの失敗談があったり(そして、良い意味で“変人”な制作者がそこら中にいたり)。その“人間くささ”に、救われる人は多いのではないか。自分も含めて。

憧れやキラキラも、メディアはたくさん発信する。でも、そこに「うまくいかなくても大丈夫」が潜んでいることが、結構メディアには大事なことなんじゃないかな。それが意識せずとも日々営まれているのが、ラジオの世界のような気がしている。

「承認」してくれる声の力

ラジオは刑務所でも許可された時間のみ聴けるようだが、所内限定で聴ける「刑務所ラジオ」なるものが存在する。受刑者の社会復帰を応援するもので、支援者や元受刑者が喋り手として登場するそうだ。

社会から逸脱してしまった人が、再び社会から承認してもらって立ち上がるために、「声」の力が一役買っている。

サンドウィッチマンをメイン出演者に、NHKで放送されている「病院ラジオ」というドキュメンタリー番組がある。病院というセンシティブになりがちな場では、本音も言いづらく、交流の場も少ないだろう。そんな環境下でラジオを通したら言えること、聴けることがあるんだなと実感する。命に立ち向かうという、患者も家族も職員もストレスのかかる状況で、“吐き出す”ことや、音楽でふと“和むこと”の必要性を問うてくれている。

スマホで誰でも配信ができて、街中の広告もどんどんと“映像”に置き換わっているこの時代に、しぶとく生き残り続ける、ラジオや音声メディアの力を信じている。